Fabio Condemi (1988) è un regista diplomatosi all’Accademia Silvio D’Amico di Roma nel 2015 con uno studio su Bestia da Stile di Pier Paolo Pasolini. Ma il vero sfogo creativo, ci racconta, lo troverà fuori dalle mura dell’accademia, sebbene quegli anni gli abbiano permesso di incontrare una delle figure chiave del suo percorso artistico, Giorgio Barberio Corsetti, con il quale instaura una collaborazione come assistente per regie teatrali, operistiche e progetti didattici. Sarà inoltre durante l’allestimento della Turandot di Puccini che conoscerà Fabio Cherstich, scenografo con il quale stringe una forte amicizia e una collaborazione ancora in auge. Con lui infatti presenta Il sogno del calligrafo alla Biennale College – Registi (2017), un lavoro attorno al romanzo Jacob Von Gunten di Robert Walser, vincendo la menzione speciale e andando in scena alla Biennale Teatro del 2018. Attratto da testi e autori nascosti, non scontati e risuonanti, Condemi ritorna nel 2019 su Pasolini con Questo è il tempo in cui attendo la grazia (di nuovo in scena al Franco Parenti dal 7 all’11 luglio prossimi) e lavora su La filosofia nel boudoir di De Sade (debutto alla Biennale Teatro 2020).

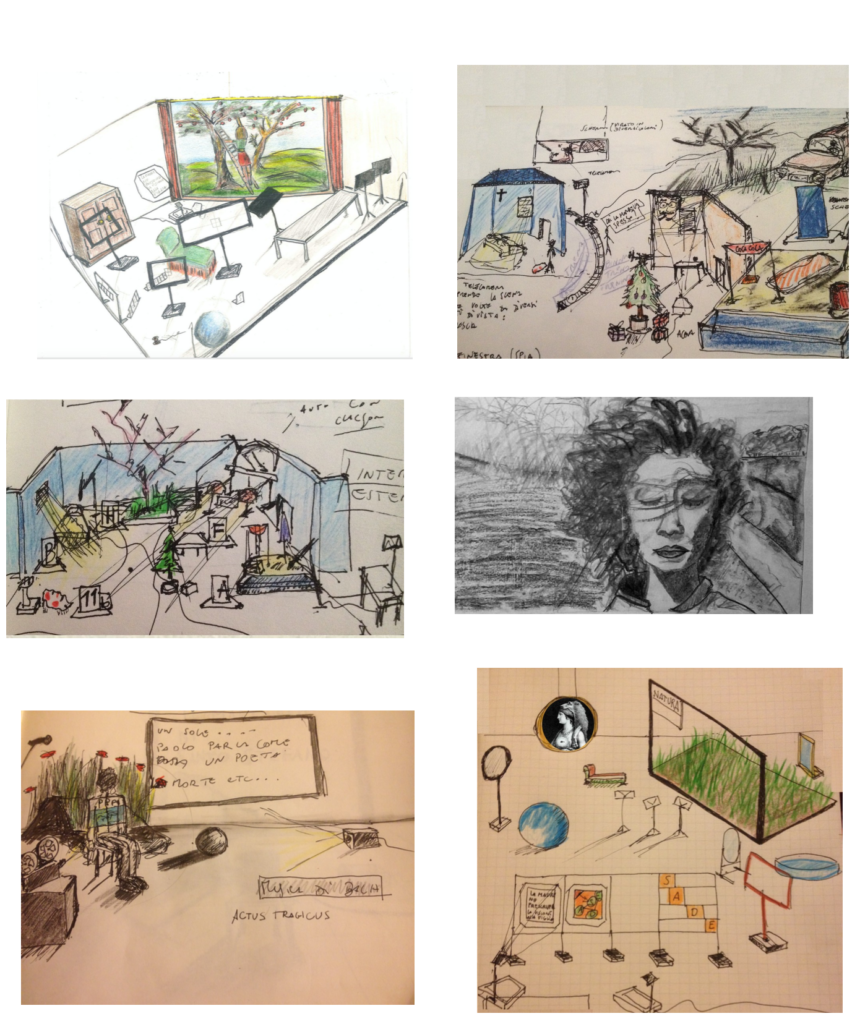

Quello di Fabio Condemi è un modo di creare per intuizioni, libere associazioni, viaggi onirici: non a caso si serve dell’arte del disegno per sostenere le sue visioni e generare spazi. E quando l’allestimento fisico non è stato possibile per ovvie ragioni legate al contingente, si è spostato nello spazio invisibile dell’audio, realizzando dieci puntate radiofoniche dal titolo Specie di Spazi, ispirate all’omonimo romanzo di Perec, in onda su Radio India (2020). Insieme a DOM, Industria Indipendente, mk e Muta Imago, Fabio Condemi fa inoltre parte di Oceano Indiano, il nuovo progetto produttivo e abitativo del Teatro di Roma.

Il primo incontro con il teatro di Fabio Condemi: quando si è accesa in te la scintilla per l’arte teatrale? Ricordi un episodio particolare, una sorta di stupore infantile, oppure è andata diversamente?

«No, non c’è un episodio particolare di stupore o meraviglia, anzi ancora oggi provo una sorta di senso di non appartenenza al teatro. Non ci vado infatti molto spesso e cerco sempre di vedere spettacoli che a intuito potrebbero interessarmi. Credo che la fascinazione per il teatro sia nata più dalla letteratura, dalla musica e dalle arti visive che dal teatro stesso. Inoltre, parafrasando Flaiano, sono uno “spettatore addormentato”: quando guardo qualcosa la mia mente divaga e inizia a immaginare l’oggetto osservato in un altro modo, oppure viaggia per libere associazioni. Mi capita lo stesso quando leggo, ma a teatro molto di più. Forse è anche per questo che quel momento di incanto non è mai arrivato. Ho iniziato ad amare il teatro solo nel momento in cui mi ci sono ritrovato dentro. Ho cominciato come assistente: stavo all’interno del teatro per ore, seduto nelle poltrone a guardare – anche un po’ pigramente – la vita in quello spazio, dietro le quinte. Amo questo tipo di attività di osservazione degli scorci, di pazienza, di calma».

Quando e come hai deciso, quindi, che il teatro avrebbe fatto parte della tua vita, divenendo il tuo spazio di espressione artistica? Cosa ti ha spinto a occuparti di regia teatrale?

«Il teatro mi è capitato, non l’ho deciso. A un certo punto ho pensato che il fascino che provavo per la letteratura e le arti visive avrebbe potuto rientrare nella categoria “regia” e questo mi ha spinto a fare il provino alla Silvio d’Amico e a passare le selezioni. La forza nell’immaginare e nel mettere insieme le cose si è però manifestata in particolare ad accademia finita: il periodo della formazione è stato per me confuso, forse anche in senso positivo, perché a percorso concluso sono riuscito a mettere insieme e concretizzare tutta una serie di spinte, sia artigianali che teoriche».

Cosa intendi per regia teatrale e come credi stiano cambiando il ruolo e la pratica registica, oggi?

«Nonostante il piacere che io possa provare nel fare una regia, per me è al tempo stesso un tormento. Ogni volta riparto da capo, acquisendo nuove tecniche e approcci. Ricordo un’intervista di Romeo Castellucci in cui ho ritrovato anche il pensiero di Fellini: entrambi dicono che creare delle immagini mentali, oniriche e rarefatte – ovvero ciò che a me interessa – è come una formula scientifica: bisogna studiare, sperimentare, guardare, tagliare, rivedere continuamente, affinché quel modo di porre le cose abbia una risonanza nello spettatore. Per questo dicevo che di volta in volta sperimento nuove tecniche, per capire cosa succede in uno spazio se faccio una certa cosa piuttosto che un’altra, se utilizzo una certa luce o determinate tensioni. Il bagaglio che man mano mi porto dietro è un lavoro sui materiali, cosa che in accademia non era ben vista: lì passava il messaggio che il regista dovesse occuparsi soltanto degli attori e della loro interpretazione. Io, al contrario, non so dare consigli di recitazione, anzi mi sento proprio fragile in questo. Sento invece di essere più portato a creare un respiro, un mondo, qualcosa che viene attraversato da attori e spettatori. Fra i testi che mi hanno fatto capire che questa mia modalità di intendere la regia poteva concretamente esistere c’è Il teatro postdrammatico di Lehmann, in cui si raccoglie tutta una serie di approcci rizomatici alla regia, ovvero senza una gerarchia dei segni (testo, regia, attori, scena, eccetera). Un pensiero e un modo di procedere capillare in cui tutti i segni contribuiscono a creare qualcosa di vivo, che scuote, in continua tensione sul pubblico, dove la domanda è costantemente rinnovata e le zone d’ombra sono da completare. Mi piace, in altre parole, riuscire a creare delle mappe. Mi ha infatti molto segnato Luca Ronconi quando parlava di “teatro infinito” o quando si riferiva al teatro come “mappa da attraversare e percorrere in mille modi diversi”. C’è, in questa visione, una meravigliosa vertigine borgesiana!».

Vedi delle tendenze generali verso le quali la nuova regia si sta dirigendo?

«Premetto che io non mi sento di far parte di una generazione, ma questo forse è un sentimento che nutro fin da bambino. Inoltre parlare dell’oggi è qualcosa che non mi attrae. Con questo non intendo che amo chiudermi nel passato, bensì che sento di voler parlare dell’adesso in maniera trasversale: il mio rapporto con il presente, insomma, è sempre obliquo. In generale però, in quel che ho avuto modo di vedere nei lavori di colleghi e colleghe, mi sembra che si abbia una tensione alla curiosità, alla ricerca continua di nuove sfide, cosa che negli anni dell’accademia faticavo a trovare. Ora invece, anche quando mi capita di insegnare, sento che c’è una forte curiosità verso nuove forme, linguaggi, testi, e non mi riferisco solo alla nuova generazione di registi. Per esempio, durante le mie lezioni al Piccolo di Milano abbiamo lavorato con gli allievi-attori su Specie di spazi di Georges Perec: quel che ne è uscito da questo periodo di pensiero e di lavoro su un saggio – e quindi su un testo che non è, e non vuole essere, rappresentazione – è stato davvero stupefacente, sia in termini di entusiasmo che da un punto di vista di proposte, scrittura e interpretazione».

Dalle nostre osservazioni sul campo e dallo speciale “Chi l’ha vista” notiamo una generale tendenza generazionale a lavorare più da soli che in gruppo, diversamente da quanto avveniva per le precedenti generazioni. Credi sia una scelta obbligata da logiche esterne, oppure è l’esito di un bisogno artistico?

«Non credo di essere abbastanza informato per fare un’analisi sul tema. Credo che a volte sia potente il collettivo e a volte ci sia un grande bisogno di scendere un po’ dentro se stessi e trovare da soli delle cose che possiamo trovare solo in solitudine. Tarkovskij consigliava ai giovani registi di tenere protette e quasi segrete le loro idee, perché il condividerle “democraticamente” con altri collaboratori le avrebbe immancabilmente rovinate».

Credi che per i giovani artisti sia faticoso emergere e farsi strada, nel contesto attuale? Riscontri un sistema respingente nei confronti dei nuovi oppure, al contrario, vedi delle buone opportunità di relazione con istituzioni e/o piccole realtà?

«Di certo credo ci vogliano l’intelligenza e la sensibilità da parte dei direttori artistici di cogliere le esperienze in nuce, una capacità che non è di tutti. Penso che Antonio Latella sia un buon esempio di attenzione verso il nuovo: è stato in grado di vedere le potenzialità di un lavoro ancora in fase di ideazione, non si è fermato al gusto personale e si è sforzato di capire le possibilità. In generale credo di avere avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso persone che avevano questo tipo di sensibilità, come Francesca Corona, Giorgio Barberio Corsetti e appunto Latella. Di loro ho apprezzato innanzitutto il fatto di non avermi mai dato istruzioni sul come fare una certa cosa, bensì di alimentare sempre il mio lavoro con spunti e stimoli.

In merito al concetto di emergere, faccio una puntualizzazione: non credo che si tratti di questo, o meglio, per quanto mi riguarda “emergere” non fa parte di me. Io penso molto, forse è per questo che amo la letteratura. Io sono un artista silenzioso, che ama stare nascosto, che parla di cose che stanno nel buio. Faccio spesso riferimento al regista cinematografico Jonas Mekas, creatore di video-diari: era una sorta di poeta, un girovago dello sguardo che con la sua telecamera catturava cose fragilissime. Lo stesso faceva Robert Walser, il quale definiva il suo stile “metodo della matita”. La fragilità e la morbidezza della scrittura a matita lo aiutavano a mettersi in ascolto, a cogliere delle cose per tornare a nascondersi, a cancellarsi immediatamente».

Entriamo ora nel vivo dei tuoi lavori: per la costruzione degli spettacoli sei solito partire dalla letteratura. Ti sei confrontato con autori che per il teatro non sono scontati, come Walser, De Sade e Perec. Come scegli i testi? Che cosa ti interessa portare in scena?

[answer] «Scelgo i testi per pura intuizione. Ho sempre ammirato la qualità che alcuni artisti hanno di scegliere testi che non siano attuali in senso cronologico ma che in qualche modo risuonino oggi: fra questi artisti penso a Ronconi, Nekrosius e agli Anagoor. Si prenda L’Orlando Furioso di Ronconi: chi mai lo avrebbe messo in scena e riletto nel ‘68? Lo stesso vale per gli Anagoor quando hanno lavorato su Virgilio in Virgilio brucia: ne sentivi tutta la potenza, la risonanza. Ecco, io cerco di fare lo stesso, di ripescare quegli aspetti che risuonano nel presente. Mi approccio solitamente al testo attraverso un atteggiamento da addormentato, sento che quelle parole risuonano e desidero trasformarle in un’immagine. Inizio quindi già ad avviare un processo di montaggio e collage mentale. Così è stato per esempio con Jakob Von Gunten di Walser: nella rilettura di questo istituto in cui si imparava ad annullarsi per mettersi al servizio del mondo, ho subito sentito una forza e degli spunti di riflessione. Tuttavia credo che, per quel poco che ho fatto finora, il procedimento sia ogni volta diverso. Nel caso di Walser ho tradito un po’ il testo, scegliendo di non usarlo tutto ma soltanto alcune pagine, e accostando le parole a immagini, ricerche iconografiche e disegni. È un approccio e un procedimento che uso spesso. Mi piace pensare che anche io nella mia regia stia seguendo il metodo della matita di cui parla Walser, cioè una morbidezza per cui da una cosa si passa a un’altra, con picchi molto alti e repentine virate ironiche. Spesso inoltre mi alimento con saggi: infatti lo spettacolo in questione all’inizio doveva chiamarsi Il sonno del calligrafo, tratto dal saggio di Calasso su Walser; ma ho studiato anche Benjamin che parla dei personaggi di Walser dicendo che si muovono in una notte nera, una “notte veneziana”, figure che camminano in superficie perché se non lo facessero, finirebbero per cadere in un baratro di follia e di morte. Sono infatti personaggi che chiacchierano, ridono, non si prendono mai sul serio, a tratti si affacciano su un baratro oscuro, ma subito da quel profondo dolore risalgono. L’attore Gabriele Portoghese, che interpretava Jakob, riusciva a rendere perfettamente queste caratteristiche del personaggio walseriano. Abbiamo cercato quindi di seguire questa linea, lavorando sull’ironia a confronto con l’inconscio, l’onirico più doloroso, l’incubo. Una fonte di ispirazione è stata sicuramente la bellissima pellicola dei fratelli Quay Institute Benjamenta or this dream people call human life». [/answer]

Quindi in qualche modo fai una ricerca quasi filologica che va a universalizzare alcuni temi, i quali inevitabilmente risultano attuali…

«Più o meno. Però non mi pongo il problema dell’attualizzazione del testi. Per esempio, nella messa in scena de La filosofia del boudoir del marchese De Sade ho inserito molto dialogo con il ‘700, perché credo che quel testo debba fare necessariamente i conti con il secolo dei lumi e la rivoluzione francese (evento che, non dimentichiamocelo, ha dato il via al mondo moderno). Il dialogo avviene attraverso tutta una serie di sistemi ottici, riferimenti musicali, iconografici, scenografici (l’architettura degli interni era d’ispirazione settecentesca, e in scena avevamo un tondo con la rappresentazione settecentesca della sapientia). A differenza di Walser, il testo di De Sade abbiamo deciso di utilizzarlo quasi tutto, a nostro rischio e pericolo: infatti Sade, come scrive Bataille, è noioso e ripetitivo, ma è proprio questo suo aspetto logorroico a trasmettere una sorta di malessere e inquietudine, fino agli estremi dell’incitazione al delitto attraverso la ragione. In questo modo ci sembrava di riportare in scena i meccanismi della cosiddetta “macchina sadiana”».

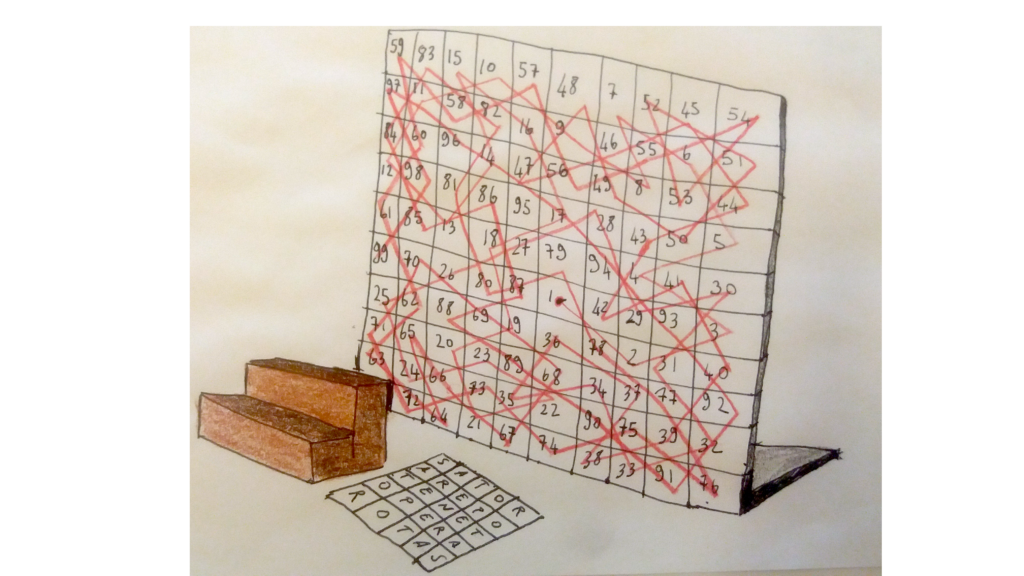

La fase di costruzione dei tuoi lavori è accompagnata da un buon numero di disegni fatti a mano. Rispetto alla pittura o scultura, il disegno si accosta a un’arte silenziosa e sotterranea, di fatto meno narcisistica. A una prima osservazione i tuoi disegni sembrano riprendere alcune suggestioni dall’universo visivo di Saul Steinberg: un segno profondamente essenziale e lineare, senza troppe decorazioni e quasi suggerito sul foglio. Puoi raccontarci il rapporto con questa pratica? Lo spazio della scena, addomesticato preliminarmente sulla carta, non può fare a meno di questo tuo “doppio talento”?

«Vi ringrazio, perché Steinberg è geniale e mi piace tantissimo. Georges Perec ha scritto delle parole molto belle su di lui, affermando che una descrizione di un suo disegno potrebbe essere lunga quanto un intero romanzo. Difatti Perec lo ha fatto in La vita, istruzioni per l’uso. Io non sono bravo a disegnare, mi sforzo molto e sono sempre insoddisfatto: questa fatica mi permette di intravedere lo spazio. Questo esercizio non è tanto una facilitazione, ma piuttosto un allenamento. Prendo un quaderno, disegno e infine opero una sorta di cernita tra gli schizzi più interessanti. Sulla carta si avvera la possibilità di sentire un volume, capire uno spazio, scorgere sulla scena un elemento oppure dare vita a un’operazione folle. Inoltre il disegno ha una qualità sia concreta che inconcreta, e proprio nello scarto tra questi due termini si trova una ricchezza. Si può capire come rendere sulla carta una cosa che è infattibile sul palco, mettendo in atto quasi una lotta contro la gravità: è un modo del tutto personale per ragionare sulla messa in scena. Sul palco, infatti, è possibile costruire un meccanismo molto complesso, però è necessario rifinirlo e verificarlo, renderlo leggero e fluido, nasconderne la sua pesantezza. A proposito del “nascondersi”, c’è un termine che mi piace molto utilizzato da Cristina Campo, ovvero la “sprezzatura”: la difficilissima tecnica di nascondere l’arte. Ho sempre paura di trovarmi di fronte a qualcosa in teatro che piomba ed è ancorato e immobile sul palcoscenico. In questo senso un incontro importante per me è stato quello con Giorgio Barberio Corsetti, aperto nelle sue opere a uno spazio in movimento, mutevole, mai fermo, in continua evoluzione. Un elemento che respira e che viene affrontato anche con ironia».

Libri, musica, film. Quali sono le ossessioni di Fabio Condemi? Hai dei maestri che decidi di incontrare insistentemente durante le tue letture o gli ascolti a casa?

«A me piace molto leggere, però a volte sono un lettore pigro. Sono un collezionista di libri, mi piace molto comprarli e leggere più titoli nello stesso momento. Ultimamente sto esplorando la letteratura dell’orrore e autori come Thomas Ligotti e Shirley Jackson. Un’altra scoperta recente è il romanzo-mondo Solenoide di Mircea Cartarescu: un vero capolavoro, spaventoso per imponenza e qualità nella scrittura. Per quanto riguarda la musica mi piace tantissimo ascoltare Bach, non mi stancherei mai. E sono attratto da cantautori come Nick Drake e Elliott Smith, oltre a essere un fan dei Camillas: sono cresciuto a Pesaro e i loro concerti erano gli eventi più folli, poetici, anarchici e vitali a cui abbia mai assistito. Il cinema mi piace più del teatro. Ecco, lo dico: vedo molti più film che spettacoli».

In passato hai avuto modo di confrontarti anche con l’opera musicale, un genere che ti ha permesso di conoscere Fabio Cherstich, con il quale ti legano tante collaborazioni…

«Io e Fabio ci siamo conosciuti durante la lavorazione di un’opera lirica, La Cenerentola di Rossini, commissionata dal Teatro Massimo di Palermo a Giorgio Barberio Corsetti insieme a un’altra opera destinata ai bambini, Le streghe di Venezia di Philip Glass. In quel periodo il mio ruolo era quello di assistente e da quel primo incontro con Fabio è nata una grande amicizia, quasi fraterna. Gli ho chiesto di lavorare insieme allo spettacolo Jakob von Gunten. Nei crediti dei miei lavori la voce che Fabio preferisce accostare al suo nome è quella di “drammaturgia dell’immagine”: a lui piace pensare che nel nostro agire ragioniamo meno su una nozione di scena e più di spazio, vero e proprio meccanismo d’invenzione che dialoga con il testo e tutti gli altri elementi. Fabio ha una conoscenza enorme dell’arte visiva, da quella antica fino ad arrivare a quella dei giorni nostri, riuscendo a dare corpo nel lavoro anche a tutti quegli elementi più mentali o astratti. Lavorare con lui mi ha permesso di conoscere l’universo dell’opera lirica, in cui si affronta un altro linguaggio, quello della musica. Quando si affronta un’opera lirica si è costretti a mutare il pensiero. C’è una griglia molto stretta perché bisogna rispettare lo spartito, ma c’è anche una grandissima libertà di invenzione visiva e drammaturgica che la musica ti offre. E quando mi dedico a una regia in prosa, mi trascino quella sorta di rigore che mi accompagna nel lavoro a contatto con le note. Un aspetto che mi ha sempre infastidito nell’ambiente teatrale ha a che fare con l’improvvisazione, una parola che non riesco a tollerare. Trovo molto più interessante l’incontro tra qualcosa di rigoroso da una parte e l’immaginazione e la fantasia dall’altra. Questo è un grande insegnamento derivato dalle mie esperienze con l’opera musicale».

In Specie di spazi Georges Perec scrive: «Insomma gli spazi si sono moltiplicati, spezzettati, diversificati. Ce ne sono oggi di ogni misura e di ogni specie, per ogni uso e per ogni funzione». Nel mondo dell’arte performativa assistiamo a una proliferazione di spazi: un esempio è lo spazio dell’etere che hai occupato con il tuo programma Specie di spazi andato in onda su Radio India. Che cosa rappresentano gli spazi descritti da Perec? Coloro che decidono di portare avanti una ricerca a teatro oggi dovranno fronteggiare una lotta, un corpo a corpo con lo spazio? Dovranno prendere confidenza obbligatoriamente con questa parola per restare in vita?

«Le parole di Perec si sono accese all’istante a contatto con la pandemia e con la possibilità di fare radio, dato che gli spazi esterni erano negati. Per la prima volta guardavamo gli spazi delle città, simili a oggetti dentro una teca di vetro, come al di fuori di noi e in maniera non più scontata. Perec ci ricorda che gli spazi che tutti conosciamo e che diamo per scontati non sono così scontati; bensì sono fragili. Anche il titolo del suo libro, Espèces d’espaces, è un gioco di parole, un gioco combinatorio, a dimostrazione che non c’è niente di stabile e dato una volta per tutte. Alla fine del testo rivelerà che lui stesso parla da una posizione fragile proprio perché sa cosa vuol dire non avere uno spazio, essere un uomo senza un luogo da ricordare: suo padre muore in guerra e la madre viene deportata e uccisa in un campo di concentramento. L’unica azione che si può fare – sostiene Perec – è scrivere, trattenere questi spazi che non sono altro che la nostra vita. L’esistenza non è nient’altro che attraversare gli spazi e per questo sono importanti, non sono scontati e possono essere sempre reinventati.

La dimensione audio mi interessa, perché è come se permettesse di descrivere uno spazio a distanza, da un punto lontano. E così si crea una tensione e si opera una sorta di spostamento (o decalage, un termine caro a Perec). L’audio descrive uno spazio e allora quello spazio diventa importante perché non è più scontato, è descritto. Mi viene in mente un frammento di Persona, un film di Bergman in cui la scena di un’orgia è riportata tramite un personaggio che la descrive a voce. Anche nel rapporto tra ciò che ha scritto Robert Walser in Jakob von Gunten e ciò che ho messo in scena a teatro c’è uno spostamento: si sostanzia uno spazio, un vuoto che è teso e consente di tracciare dei punti d’incontro e delle linee. Perec ragiona costantemente su questi temi e da buon creatore di puzzle nei suoi libri crea i tasselli che il lettore è chiamato a riordinare. La sua è un’arte, quella di lasciare spazio di movimento, di gioco e di libera associazione al pensiero degli altri. A me interessa sempre quello spazio in cui si può giocare e che non ha niente a che vedere con l’illustrazione. Mi piace stare in quello spazio tra le parole e un qualcosa che non è ancora: è proprio lì che si crea un’immagine concreta, capace al tempo stesso di mantenere consistenza immateriale. Per questo io disegno molto: mi piace che un elemento concreto e visibile sulla scena conservi ancora qualcosa di mentale e immateriale e nasconda un’architettura onirica».

Gli autori

-

Laureata in Dams e in Italianistica, si occupa di giornalismo e cura progetti di studio sul rapporto tra audio, radio e teatro. Ha collaborato con Radio Città Fujiko ed è audio editor per radio e associazioni. Nel 2018 ha vinto il bando di ricerca Biennale ASAC e nel 2020 ha co-curato il radio-documentario "La scena invisibile - Franco Visioli" per RSI.

-