Questa intervista fa parte dell’Osservatorio sulle arti infette, un progetto realizzato nell’ambito del Laboratorio avanzato di giornalismo culturale e narrazione transmediale organizzato da Altre Velocità: si tratta di una serie di conversazioni che le partecipanti al laboratorio hanno condotto con artisti, operatori e studiosi per indagare i mutamenti e le difficoltà del teatro rispetto alle conseguenze della pandemia del Covid-19.

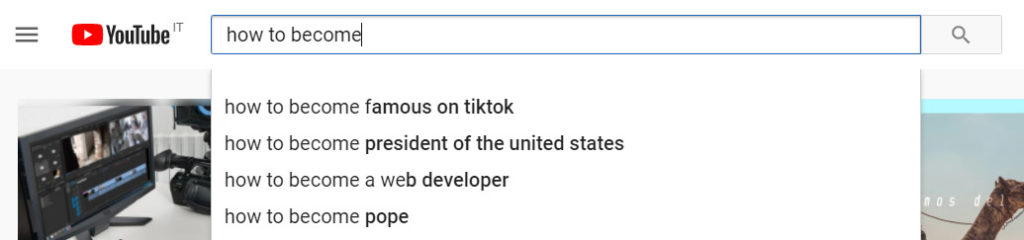

È colpa dell’algoritmo se Youtube non mi propone one day in the life of a cultural worker o se, pur di risollevare alcuni settori, si finanziano cruises to nowhere? Goliardie a parte, che cosa fanno davvero i lavoratori del settore culturale nelle loro giornate? Se ad oggi la chiusura di teatri e cinema rappresenta il male minore necessario, il problema è forse la mancanza di consapevolezza collettiva. Generalmente chi sa sono gli addetti ai lavori, ma che ne è della maggioranza che compra il biglietto e si gode (godeva) lo spettacolo?

Settore culturale e storytelling. Il problema è anche qui. Un esempio: l’Associazione Cultura Italiae, nell’appello indirizzato al premier Conte e al ministro Franceschini, scrive: «Teatri e cinema non possono fermarsi, perché sono la riserva invisibile di senso per i nostri concittadini», e ancora: «Manteniamo elevato lo spirito delle persone». Per quanto sia vera, questa narrazione diffusa genera una percezione distorta del settore. Teatri chiusi non significa solo luci spente.

Per cercare di colmare questo vuoto narrativo, ho fatto una lunga chiacchierata con Elena Di Gioia, direttrice artistica della stagione teatrale Agorà e docente di progettazione culturale al Corso di perfezionamento in dramaturg internazionale presso la Scuola di Teatro Iolanda Gazzerro.

[question]Per evitare che, per molti, “cultura” diventi la risposta corretta all’indovinello da cruciverba “c’è quando non si vede”, mi piacerebbe che mi raccontassi in cosa consiste il tuo lavoro.[/question]

[answer]«Il mio lavoro consiste nel tentativo di connettere l’ideale con la concretezza. Questo significa sostenere gli artisti e i cittadini nel renderli sempre più spettatori partecipi di un’esperienza artistica attraverso forme progettuali ogni volta diverse, dedicate: una stagione teatrale, un progetto speciale o un ciclo di laboratori. Mi interrogo quotidianamente su come poter essere radicali e radicati in un territorio, sull’impatto di una stagione teatrale sul territorio e su come poterla innovare rispetto alle forme precedenti. È un lavoro di studio, di approfondimento del lavoro degli artisti attraverso il dialogo. Quando si poteva, cercavo di essere quanto più possibile in viaggio per vedere i lavori delle compagnie della scena contemporanea, soprattutto di quelle che non conoscevo. Questa è la premessa necessaria per capire cosa significa sostenere quei lavori, portarli al pubblico e in quali contesti. Infatti, se da un lato c’è lo studio del lavoro delle compagnie e delle trasformazioni del linguaggio della scena, dall’altro c’è lo studio del territorio. Fondamentale è essere aggiornati sulle normative del mondo dello spettacolo, sui bandi, sulle leggi, sui finanziamenti che rispondono alla domanda continua di come possiamo crescere, come possiamo trovare degli interlocutori che rendano possibile la fattibilità dei progetti».[/answer]

[question]Andando più nello specifico, che cosa si richiede a una figura come la tua nella realtà di Agorà?[/question]

[answer]«La domanda principale che mi pongo è “che cosa è innovativo in quel luogo?”. Tenendo presente che i luoghi di Agorà sono gli otto comuni dell’Unione Reno Galliera, in questi cinque anni ho fatto molte spedizioni sul campo. Per capire che ruolo poteva avere il teatro in quelle comunità ho incontrato le associazioni, le community attive sul territorio, i bibliotecari, per chiedere loro “che racconto c’è di questo territorio, quali sono le criticità?”.

La stagione di Agorà non avviene in un solo edificio: Agorà è fluida, lavoriamo nelle aree naturalistiche così come negli edifici teatrali. Mi sento molto vicina alla figura che Franco La Cecla ha definito “il sopralluoghista” e che si riassume in questo infaticabile andar per luoghi. Il sopralluogo per me è un’antenna che guarda ai luoghi in relazione all’opera degli artisti».[/answer]

[question]E l’aspetto più pragmatico legato alle sovvenzioni e alla produzione? Te lo chiedo perché penso che manchi, nell’immaginario dei non addetti ai lavori, una narrazione meno trascendentale.[/question]

[answer]«L’altro rapporto fondamentale è quello con le amministrazioni. Tanta parte del mio lavoro è fatto di relazioni e report di attività passate, presenti e future che regolarmente redigiamo e inviamo ai referenti dei Comuni. Non si tratta solo di modulistica o burocrazia, ma è creazione di un dialogo vero e proprio. È importante condividere le sfide progettuali e per farlo significa essere consapevoli di un discorso culturale.

Oltre all’ideazione e alla curatela dei progetti, mi occupo delle strategie di comunicazione e della produzione. Mi chiedo quali sono le persone da coinvolgere, perché la stesura di un progetto è la creazione di un mondo. Mi occupo del calendario del programma, del rapporto con gli sponsor e di come rendere complici altre realtà del territorio. Lavorare alla parte produttiva significa redigere i bilanci dei progetti, rispettare quei bilanci e soprattutto cercare – lavoro che faccio con lo staff – nuovi bandi. Infine c’è la parte legata agli eventi, che chiama in campo la filiera che spesso allo spettatore non è visibile, ma senza la quale nessuno andrebbe in scena: dalla parte più tecnica alla comunicazione, da chi si occupa di ufficio stampa e chi di grafica, da chi redige i materiali dei programmi di sala a chi accoglie il pubblico, a chi sta in biglietteria e chi fa la maschera. Si tratta di un’attività di coordinamento di tutte le figure necessarie per lo svolgimento dello spettacolo. Nel caso di Agorà – che è una piccola realtà – queste competenze si condensano in poche persone. Ciononostante, sono professionalità specifiche che è bene evidenziare. La parte pragmatica è vitale perché è grazie alla conoscenza delle normative che si riesce a crescere di interlocuzione: in cinque anni siamo passati dal contributo dei comuni ad avere una convenzione triennale con la Regione Emilia-Romagna.

La mia figura rimane comunque molto legata alla fase di progettazione: è una dimensione di scrittura molto concreta, perché il teatro è un luogo molto concreto. Tanto lavoro lo facciamo poi sul pubblico, e su chi ancora non è pubblico».[/answer]

[question]Siamo d’accordo sul fatto che nessuna piattaforma potrà sostituire il piacere della sala, ma resta il problema che non tutti sanno come andare a teatro. In questo senso pensi che vadano formati nuovi “spettatori digitali”?[/question]

[answer]«La questione del pubblico è il rovello quotidiano d’invenzione. Dobbiamo quanto più provare a rendere forte il linguaggio del teatro nella vita delle persone. Grazie ad attività che sono parte fondante di Agorà, siamo riusciti a creare una comunità allargata di assidui spettatori. Per esempio, durante la stagione scorrono laboratori di lettura a voce alta, di teatro, di scrittura, di drammaturgia tenuti da artisti che fanno parte della programmazione. I laboratori hanno permesso ai cittadini di ritrovarsi intorno a un fare artigianale dell’artista e hanno avvicinato chi da un lato frequenta già i linguaggi del teatro e della danza ma desidera approfondire, e chi ha voglia di mettersi in gioco. In più, è un senso di amicizia forte che il teatro deve riuscire a trasmettere con la propria presenza. Un’amicizia larga, diffusa. A volte succede che alcune persone non vadano a teatro semplicemente perché sono da sole. Non dobbiamo dimenticarci che il tema dell’amicizia e della compagnia sono grandi temi. La domanda che ci poniamo noi organizzatori è “come possiamo sviluppare una relazione che renda il teatro un luogo dove ci si ritrova?».[/answer]

[question]Qual è il criterio con cui scegli quali compagnie e quali lavori promuovere?[/question]

[answer]«Per quanto riguarda gli artisti che già conosco, negli anni si stratificano i confronti, i dialoghi e le ammirazioni. Ammiro quel lavoro, ammiro la bellezza che quegli artisti stanno componendo, ammiro il coraggio con cui lo fanno, ammiro il rischio che si stanno assumendo. Poi certamente mi affascina ciò che non conosco, o che conosco meno. In fondo il teatro è questo, è visione. Vedere uno spettacolo è anche stare dentro i processi che portano a uno spettacolo. Cerco di tenere alta l’attenzione sulle formazioni più recenti e che cosa questo presente provoca in chi lavora oggi, in chi si chiede che cosa significhi lavorare a teatro oggi».[/answer]

[question]Qual è il rischio che si assumono gli artisti nel fare uno spettacolo?[/question]

[answer]«Non penso a un rischio tematico – come quello che affronta un giornalista a rischio e pericolo della vita – bensì al lavoro sul linguaggio che portano avanti, rischio come sperimentazione sul linguaggio. Un raschiare da dentro i linguaggi, un rischio di innovazione sui linguaggi».[/answer]

[question]Durante una conferenza del FAS (Forum Arte Spettacolo), alla presenza dell’assessore Matteo Lepore, Paolo Fresu e Diodato, si è sottolineato come la cultura debba diventare un bene primario e di come la pandemia abbia stimolato questa presa di coscienza. Agorà è un progetto militante, minore: come possono risollevarsi realtà del genere?[/question]

[answer]«La ricerca dei bandi è un tema di questo periodo, ma da sempre è “il” tema. Proprio l’assessore Lepore recentemente ha detto una cosa che condivido molto: “Come possiamo passare in questo momento dai sussidi ai diritti?”. La fragilità dei nostri mestieri si traduce nella fatica di essere riconosciuti come lavoratori. Adesso ci saranno i bonus che verranno rinnovati – quei famosi 600 euro – ma il punto è trasformare questa logica dell’una tantum, che tampona su una finestra di estrema emergenza, in un sistema di tutele reali».[/answer]

[question]Ci sono giovani che continuano a fare volontariato perché sposano una causa. “Lo faccio gratis perché ci credo”. Se a venticinque anni ottengo uno stage poco retribuito alla Triennale di Milano, devo solo ringraziare. Continueremo a soccombere a questa logica oppure si può immaginare un presente diverso?[/question]

[answer]«Questo chiama in causa un tema di convergenze riassumibile nella domanda posta mesi fa dall’attrice Anna Amadori: “Come possiamo fare quadrato [tra artisti]?” Questa immagine del quadrato si è scolpita in me, perché è metafora del tema di cui noi operatori culturali dovremmo occuparci: come fare quadrato con gli artisti e gli operatori culturali del proprio territorio, della propria comunità. Non parlo di localismo geografico, ma di comunità in senso aperto. Un periodo di questo tipo dovrebbe sollecitare ancora di più questa responsabilità e solidarietà, che tuttavia dovrebbe essere inscritta nella nostra missione. Il mondo dello spettacolo è un mondo frammentato, storicamente non abbiamo costruito delle rappresentanze forti, altrimenti non saremmo a questo punto in cui il nostro valore non è riconosciuto perché “ci divertiamo”, perché tanto è un tempo libero, perché tanto “sì, ma che mestiere fai?”. Oppure penso al discorso di Conte: “Questi attori che ci fanno tanto ridere”. Veniamo da un mancato riconoscimento culturale e dobbiamo passare a un’azione coesa, a partire da una nuova narrazione, come dicevi tu, sui mestieri dello spettacolo».[/answer]

[question]Uno dei punti nodali del tuo discorso è quello del fare comunità, di aprire i processi degli spettacoli al pubblico, come hai fatto con la rassegna di letture sonore “La parola soffiata“, in cui lo spettatore si trovava di fronte a uno schermo oscurato mentre ascoltava l’attore o l’attrice. Siamo abituati a usare Zoom più per vedere che per il solo ascolto: perché avete scelto Zoom e non, per esempio, un podcast?[/question]

[answer]«L’idea del progetto è nata prima dell’estate, quando abbiamo cominciato a riappropriarci degli spazi pubblici. Nei mesi di quella prima quarantena, tra operatori e artisti ci siamo interrogati sull’impatto del lockdown e sulla possibilità di lavorare a un linguaggio altro, che andasse al di là del teatro come luogo fisico. Mi sono voluta soffermare sulla voce degli attori e delle attrici attraverso la domanda “cosa può significare dare corpo alla voce?”. Così ho invitato otto attori e attrici a pensare a una parola-segno per questi tempi. L’idea era quella di far comporre loro una narrazione, permettendo loro di diventare autori e autrici. La scelta di Zoom è stata una promessa di incontro. Quelle ore 21.00 di quel giorno preciso e il non lasciare traccia con il podcast sottolineano l’esserci in quel momento, anche a costo di una perdita, che in effetti c’è. Nonostante questo, era importante si percepisse l’idea del ritrovarsi che si ha con il teatro, con uno schermo nero, silente. Potendo vedere i nomi di chi partecipa, sai di essere in diretta non solo con gli attori, ma anche con gli sguardi che si mettono in ascolto. Più avanti ragioneremo se condividere le registrazioni di quei materiali, nonostante io sia molto legata al valore della diretta».[/answer]

[question]Il fatto che non ci sia alcuna interazione né con gli altri uditori né con gli attori, non rischia di rendere superfluo l’utilizzo di una piattaforma per videoconferenze? La scelta di oscurare lo schermo sembra l’ennesima presenza fisica disattesa, oltre alla sensazione di non riuscire a rimanervi focalizzati per molti minuti di seguito.[/question]

[answer]«”La parola soffiata” è iniziata quando ancora si poteva andare a teatro: il primo appuntamento è stato il 1° ottobre con la lettura di Francesca Mazza. Adesso è cambiato tutto, gli episodi successivi li abbiamo fatti in assenza di corpi. Purtroppo “La parola soffiata” non era immaginata come progetto da lockdown e di quarantena, voleva essere un progetto sulla voce.

L’altro tema che poni ha a che fare con lo sguardo dello spettatore, ovvero “dove poggiamo lo sguardo durante un’esperienza audio?”. Quello di cui faccio esperienza io è uno sguardo che ascolta: si allontana dalla visione dello schermo di Zoom, per andare a poggiarsi al di là di esso. È anche uno sguardo che dialoga, in quanto si trova di fronte a uno schermo nero che ospita solo i riquadri degli altri spettatori».[/answer]

L'autore

-

Lontana dal bagnasciuga riccionese d’origine, si laurea in italianistica all'Università di Bologna con una tesi su Alice Ceresa e il nouveau roman. Dal 2015 sostiene il giornalismo d’inchiesta tra le fila dell'associazione DIG. Attualmente si occupa di promozione e comunicazione per Emilia Romagna Teatro.