Impoterante: “Spazio di creazione e non di sottomissione”.

«Uso il termine impoterante per una presa di posizione politica. Il termine empowerment è fortemente impregnato di neoliberismo e di gender mainstream. […] Non ho più abbandonato questa parola, né in italiano né in francese, convinta della necessità di far circolare parole che facciano sparire quelle che hanno a che fare più con il potere che con la potenza».

– Rachele Borghi, Decolonialità e privilegio. Pratiche femministe e critica al sistema-mondo, Meltemi, Milano, 2020

Jaha Koo è un artista multidisciplinare sudcoreano con base a Ghent. La sua ricerca artistica si muove tra performance, video e composizione musicale. The History of Korean Western Theatre, Lolling and Rolling e Cuckoo sono i tre spettacoli che compongono la Hamartia Trilogy (in inglese, hamartia è “tragico difetto o manchevolezza”), lavoro che riflette sulle tradizioni, l’autocensura e le diverse narrazioni della storia. The History of Korean Western Theatre è andato in scena nell’area dell’ex Mattatoio di Roma dal 9 al 13 settembre per Short Theatre 2021.

Quale spazio

L’area dell’ex Mattatoio di Roma, nel quartiere Testaccio, è un complesso ex industriale dismesso nel 1975, originariamente adibito alla macellazione delle carni, che dal 2010 ospita, sul lato del Lungotevere, la facoltà di architettura dell’Università di Roma Tre. Durante le giornate di Short Theatre, lo spazio subisce una risemantizzazione quando ad attraversarlo sono spettatori e artisti. La struttura severa e razionale – con i suoi padiglioni rettangolari, i muri rifiniti in mattoni, il tetto a doppia falda con aperture arcuate e elementi architettonici in ferro – e decadente come solo le aree ex industriali possono essere, dona alle performance una cornice allo stesso tempo neutra e funzionale: da una parte gli spazi ampi, i soffitti alti, i muri e i pavimenti di cemento offrono possibilità pressoché infinite in termini di programmazione, dall’altro influiscono inevitabilmente sui lavori artistici presentati, estetizzandoli.

Il teatro che abbiamo in testa – per usare l’espressione con cui Luigi Allegri, professore all’Università di Parma, si riferisce al teatro all’italiana, il luogo-idea che nel nostro immaginario culturale leghiamo al teatro – ha smesso di esistere da molto tempo. La frammentazione resa possibile da spazi originariamente non deputati al teatro apre orizzonti di possibilità e di riappropriazione. Attraversare il Mattatoio da spettatori è un’azione meno innocente di quanto si possa pensare: camminare sul sangue, quello degli animali sventrati e scarnificati, ci impone di ripensare il nostro posizionamento, obbligandoci a fronteggiare una scomodità. Assistere a uno spettacolo di teatro documentario come The History of Korean Western Theatre all’interno di un luogo come questo crea un interessante cortocircuito politico tra le dinamiche coloniali affrontate e incorporate da Jaha Koo e il luogo occidentale per eccellenza: la fabbrica.

Bodies of evidence

A conclusione dell’articolo “Bodies of Evidence”, pubblicato da The Drama Review nel 2006, Carol Martin – professor of drama alla New York University – scrive riguardo al teatro documentario: «Il teatro documentario è una risposta imperfetta che necessita della nostra ossessiva analisi analitica dato che, a differenza delle altre forme di teatro, sostiene di essere in possesso del corpo del reato».

Il corpo del reato, nello spettacolo The History of Korean Western Theatre, risiede in Jaha Koo stesso. L’artista si interroga sulla storia del teatro coreano e sulla sua occidentalizzazione frutto della violenza coloniale, facendosi tramite: elemento di collegamento tra i macro avvenimenti della storia e il rapporto privato con la nonna, malata di Alzheimer e destinata quindi a dimenticare.

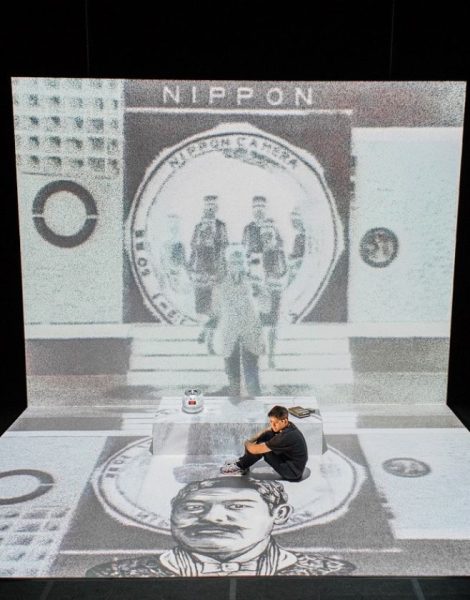

La scena è essenziale: la luce dei fari a comporre due rettangoli bianchi, uno sulla parete a formare lo schermo, l’altro sul pavimento a costituire lo spazio d’azione. Un tavolo bianco, che ricorda le forme sinuose dei prodotti di design, su cui è posizionata una cuociriso, Cuckoo. Mentre il pubblico entra in sala, l’artista è impegnato a piegare a origami un ampio lembo di materiale verde laminato. Sullo schermo viene proiettato un video – il montaggio è modulato su una base elettronica composta da Koo stesso – in cui riprese di performance tradizionali coreane si fondono a testimonianze di persone reali e spezzoni di performance dal gusto occidentale, con performer truccati con cerone bianco e parrucche. Il tutto è distorto da un filtro negativo che snatura l’operazione documentaria, evidenziando la finzione.

La prospettiva è personale, ma Koo non è solo in scena: mentre il video continua la sua corsa, l’artista racconta della Corea, dell’amore dei coreani per Shakespeare, Miller e Molière e della violenta repressione subita da parte del Giappone imperialista che, all’inizio del XX secolo, impose il teatro occidentale come norma. Ad aiutarlo, i canti della piccola cuociriso e del rospo parlante Popò, l’origami creato in scena dal performer. «Che artista sarei oggi – si chiede Koo – se il mio paese non fosse stato invaso e il mio teatro occidentalizzato?»

L’assoluto

A un certo punto il video si interrompe bruscamente e sulla parete compare Bibisae, un demone della tradizione coreana metà drago e metà uccello, con corna e canini affilati, divoratore di ogni cosa. La voce della nonna di Koo aveva appena finito di raccontare quando, esasperata dai continui tradimenti del marito, aveva implorato Bibisae di prenderlo con sé. L’intimità del momento lascia posto alle parole del demone, che decreta ufficialmente lo stato dell’arte: l’occidente ha divorato ogni cosa, assolvendo la sua funzione, divenendo l’assoluto.

Un processo di assolutizzazione giovanissimo: la Corea del Sud ha festeggiato i 100 anni della nascita del teatro nel 2008. La data coincide con l’invasione giapponese e l’occidentalizzazione forzata dei costumi imposta dai colonialisti. Il 1908 come anno zero, in cui iniziare a contare gli anni di qualcosa, il teatro, che non può essere generato. Cosa fare quindi? Koo non offre risposte ma espone le sue ferite e la sua vita personale per provare a restituire gli effetti degli eventi di portata macrostorica sulla vita materiale delle persone. A conclusione dello spettacolo l’artista balla attraversando lo spazio, facendo ondeggiare un gopuri di stoffa bianca annodato in tre punti, usato tradizionalmente per seppellire i morti e liberarli dal peso del dolore e del risentimento, un rituale di passaggio in cui, per estensione, ad essere liberata è la platea tutta.

Tecnologia e teatro

L’elemento tecnologico risulta il mezzo privilegiato per raccontare e documentare. Koo, attraverso i canti della cuociriso e del rospo, la presenza costante del video e la voce della nonna riprodotta da una radiolina, riflette sul senso stesso di cultura, provando a rimettere insieme i tasselli della sua identità e del paese intero. La cuociriso, oggetto d’uso quotidiano, viene snaturata della sua funzione per divenire voce e canto. È lei infatti a dialogare maggiormente con Koo, in un gioco di sovrapposizioni in cui Cuckoo riveste il doppio ruolo di custode della memoria coreana e di oggetto dalla funzione specifica, divenendo inevitabilmente l’unico interlocutore possibile in una storia da ricucire. La radiolina è il mezzo che rende possibile la testimonianza della nonna che, nel farsi voce, dimostra che la presenza può esistere anche senza corpo.

The History of Korean Western Theatre è un lavoro complesso e stratificato, dalla delicatezza prorompente, capace di scuotere senza fare rumore. Un racconto in cui i diversi media coesistono armoniosamente, grazie alla capacità di Koo di prestare a ognuno la medesima cura. Uno spettacolo documentario atipico, in cui affidarsi alle parole di un vecchio amico ed empatizzare sinceramente, cucendo i fili di una storia tanto particolare quanto universale. Riprendendo le parole di Carol Martin, il lavoro dell’artista coreano necessita della nostra attenzione analitica, per indagarne le maglie e ragionare insieme su cosa implichi veramente decolonializzare il sapere, sovvertire le gerarchie e rifiutare il centro compiendo un gesto impoterante, sostituendo al potere la potenza.